Así como el conocido Camino del Héroe, de Campbell, la aventura siempre tiene su fin, aunque no se trata de un desenlace cualquiera. El héroe siempre llega transformado, crecido, enriquecido por la experiencia y retorna a casa listo para la siguiente misión. Así me siento siempre que empiezo el recorrido de vuelta. Repleto de experiencias, de charlas, de conocimientos, de sensaciones. A veces la carga es tan fuerte que a la vuelta me termino enfermando. No siempre puedo manejar el aluvión de energía recibida durante el viaje.

Regresar siempre es difícil aunque ya me sé de memoria los pasos. Todo empieza con una ansiedad en el estómago horas antes del viaje y luego del check in. Trato de hacer con normalidad los últimos recorridos, los últimos encuentros con amigos, pero mi mente continua haciendo la cuenta regresiva. Trato de impregnarme con fuerza de las imágenes de la ciudad, de los olores, de los sonidos, como si siempre fuera la última vez que estaré ahí. Luego organizo las cosas en las maletas, las peso, distribuyo los kilos para no pasarme, ordeno los documentos de viaje, los billetes en dólares y en la moneda que tenga esa ciudad. Llega un momento en que todo está listo para llamar al taxi y busco dilatar los minutos en busca de no sé qué, como si quisiera evitar lo inminente.

Ya camino al aeropuerto, me despido de la ciudad. Los edificios y las calles me hacen venia, me lleno de nostalgia. Escucho la radio en la que se cuenta cualquier cosa cotidiana recordando que la ciudad sigue, que habrá paros, conciertos en la noche, estrenos de películas la semana que viene, que mañana habrá frío polar o calor extremo. Cosas que yo ya no podré sentir a la distancia.

Luego el aeropuerto, ese lugar de tránsito, de lenguas mezcladas, de rostros diversos, de trajes de invierno y verano entreverados, abrazos, adioses, comisarios a bordo impecables con sus pequeñas maletas, familias con carritos de maletas, enamorados que se besan por última vez, las promociones de Mc. Donald’s, el servicio de embalaje de maletas a menos precio, personas que llegan atrasadas al counter, los mochileros confundidos en una lengua que no entienden, los padres que despiden a sus hijos en su primer viaje al exterior. Todo me sabe a nostalgia, a un escenario gigante en el que cada personaje sabe bien (o cree saber) cómo encarar la partida, la separación de los cuerpos. El aeropuerto es un no lugar y al mismo tiempo es el lugar de todos. Todos los aeropuertos son las sucursales de un mismo país, de ese país melancólico y dinámico en el que se siguen una serie de pasos para enfrentar la partida y la llegada, el encuentro y la despedida. Me fascino observando el ritmo de cada aeropuerto que conozco. Pienso en el último que estuve, en el de Ezeiza, quizás al que más he llegado y del que más he partido. Podría decir que me conozco cada recoveco del aeropuerto (al menos de las terminales A y B). Me encanta su estructura metálica, de amplios pisos claros, de grandes vidrios que filtran esa luz ámbar del sur de América Latina. Pienso en la próxima vez que regresaré, me regocija saber que ahí estará Ezeiza, en el mismo lugar para recibirme.

Luego, la parte que menos me gusta. Los filtros de metales y migración. Por alguna razón desconocida siempre me pongo nervioso aunque ahora lo manejo mejor. La espera del avión me relaja un poco de la tensión de que algo pudiera entorpecer mi viaje y se activa mi espíritu de autor. Con los auriculares puestos, miro los ventanales donde se ven los aviones saliendo y llegando, miro a quienes como yo esperan. Cansados, ansiosos, conversones, somnolientos, alegres, tristes. Los bolsos y las pequeñas maletas de los más variados colores hablan más por sus dueños que ellos mismos. Siempre hay algunos apurados que media hora antes del embarque ya hacen la fila aun cuando luego una representante de la aerolínea les pida que se sienten.

Ya en el avión, me acomodo, mando unos últimos mensajes para mis familiares y amigos. Reviso las redes, subo alguna foto o story en Instagram. En esos momentos, mientras el avión se abastece de combustible y los pasajeros se van acomodando, suelo escribir mucho. Frases, imágenes, diálogos que se me vienen y con las que luego espero armar algo. Respiro profundo para el momento de la partida no porque tenga miedo de volar, sino porque ese momento del despegue es sublime para mí. El avión con toda su artillería se pone en marcha para desafiar el aire, me invado de ese energía demencial hasta que se eleva y por unos segundos queda ingrávido. Una sensación de placer, de triste, de desarraigo y alegría me invade por completo. La ciudad va quedando diminuta y la cabeza me regala en cuestión de segundos, fragmentos de las escenas vividas en el viaje. Agradezco en silencio, por la oportunidad de vivir, de viajar, de encontrar gente hermosa en el camino. Me siento un privilegiado al viajar y regresar cargado, con más experiencia, más viejo. Miro hacia atrás cuando salía de mi ciudad de origen y me gusta darme cuenta de las cosas lindas e inesperadas que sucedieron durante el viaje. Me agarra una sensibilidad insoportable que luego constato cuando leo lo que escribí en ese estado. No todo lo uso, pero me gusta ese ambiente que se concentra en lo escrito y eso sí que lo uso para algún cuento o guion.

Hace pocos días, terminé mi camino del héroe en Argentina (digo el camino, no es que me siente «héroe»). Estoy de vuelta, crecido, enriquecido, recuperándome de una gripe fuerte que me dio al retorno. Me preparo para un nuevo destino, con la ansiedad, la expectativa de dejarme sorprender por la misma magia que encierra cada viaje.

Castillo me ha hecho pensar en mi propia familia literaria, idea sobre la que nunca había reparado ni se me habría ocurrido posible. Es decir, sé a grandes rasgos qué autores y autoras son los que me movilizan pero nunca los vi como “una familia”. De pronto esta idea me parece tierna y pertinente. Me hace recordar que durante mis años de adolescente, sin duda alguna mi padre literario fue García Márquez. Leí toda su obra narrativa, además de su autobiografía Vivir para contarla y los libros que compilan sus textos periodísticos. Era inevitable al leer a García Márquez no pensar en Kafka y en Faulkner, autores que el colombiano consideraba imprescindibles para su propia formación. De hecho, entré a Kafka y Faulkner por García Márquez. La lectura de La Metamorfosis o de Días de agosto, fue fundamental para pensar en esa línea difusa de realismo y fantasía, en el que era narrable cualquier universo posible.

Castillo me ha hecho pensar en mi propia familia literaria, idea sobre la que nunca había reparado ni se me habría ocurrido posible. Es decir, sé a grandes rasgos qué autores y autoras son los que me movilizan pero nunca los vi como “una familia”. De pronto esta idea me parece tierna y pertinente. Me hace recordar que durante mis años de adolescente, sin duda alguna mi padre literario fue García Márquez. Leí toda su obra narrativa, además de su autobiografía Vivir para contarla y los libros que compilan sus textos periodísticos. Era inevitable al leer a García Márquez no pensar en Kafka y en Faulkner, autores que el colombiano consideraba imprescindibles para su propia formación. De hecho, entré a Kafka y Faulkner por García Márquez. La lectura de La Metamorfosis o de Días de agosto, fue fundamental para pensar en esa línea difusa de realismo y fantasía, en el que era narrable cualquier universo posible.

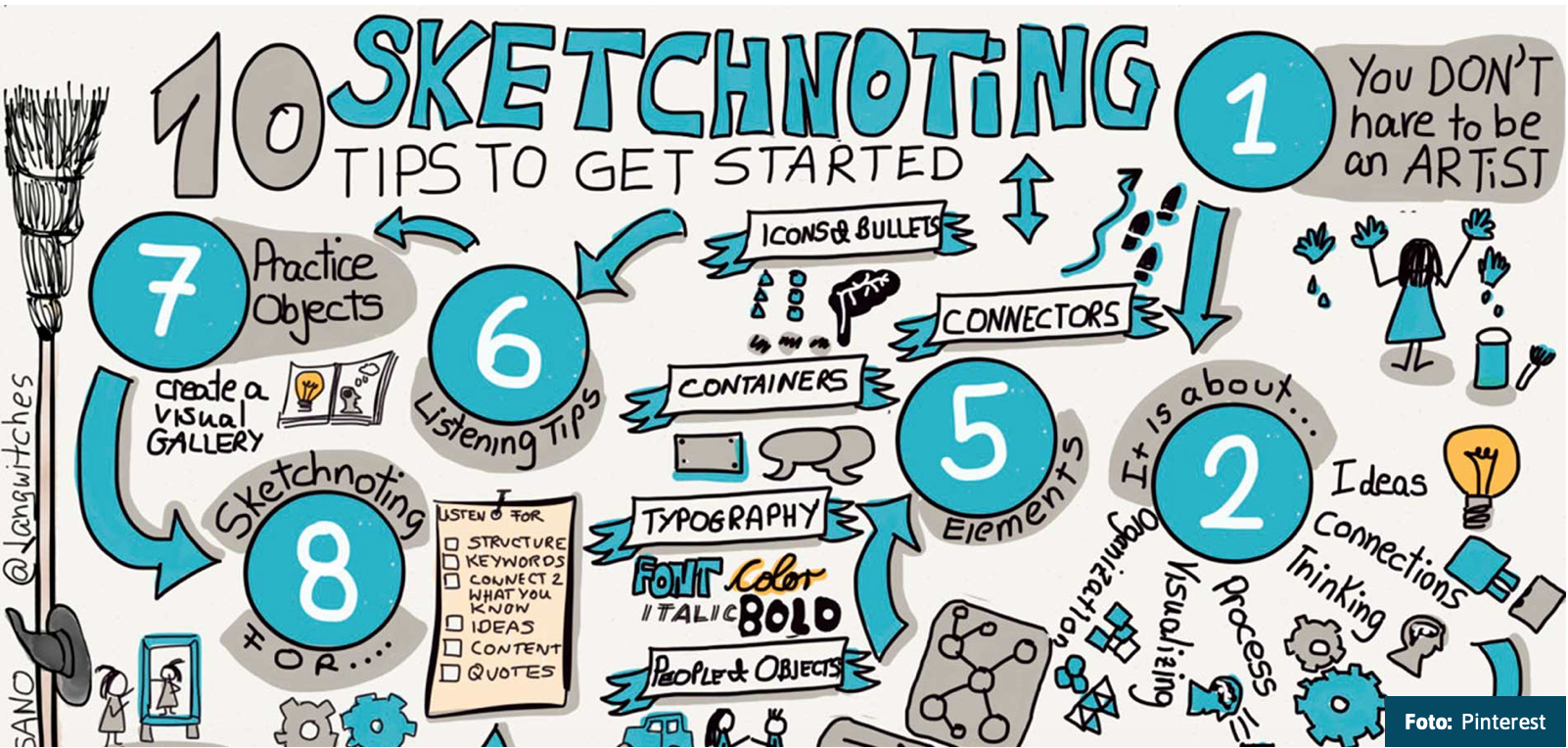

La lectura ha sido desde mi infancia una actividad que me ha acompañado en una infinidad de momentos. Antes de dormir, al despertar, al almorzar, luego de almorzar, en el metro, en el colectivo, en el avión, en el tren, caminando (sí, aunque es medio complicado), esperando a alguien. Incluso he llegado a soñarme leyendo. Recuerdo haber leído en alguna entrevista a Borges donde decía que podía prescindir de la escritura, pero jamás de la lectura, cosa que en su momento me llamó la atención viniendo de alguien con una literatura potente pero que ahora, con el paso del tiempo, no puedo estar más que de acuerdo.

La lectura ha sido desde mi infancia una actividad que me ha acompañado en una infinidad de momentos. Antes de dormir, al despertar, al almorzar, luego de almorzar, en el metro, en el colectivo, en el avión, en el tren, caminando (sí, aunque es medio complicado), esperando a alguien. Incluso he llegado a soñarme leyendo. Recuerdo haber leído en alguna entrevista a Borges donde decía que podía prescindir de la escritura, pero jamás de la lectura, cosa que en su momento me llamó la atención viniendo de alguien con una literatura potente pero que ahora, con el paso del tiempo, no puedo estar más que de acuerdo. totalidad. Cuando voy a una librería, lo que más odio es cuando el dependiente se me acerca y me pregunta si busco algo. Sé que hace parte de su protocolo pero no quiero explicarle que no lo necesito, que lo que busco será producto de los libros que se presenten ante mí, que serán ellos quienes me escojan aun cuando muchas veces tenga una idea vaga de qué quiero leer. Usualmente sólo sonrío y saludo, suponiendo que mi no respuesta es un pedido humilde de no querer ser interrumpido en mi búsqueda literaria.

totalidad. Cuando voy a una librería, lo que más odio es cuando el dependiente se me acerca y me pregunta si busco algo. Sé que hace parte de su protocolo pero no quiero explicarle que no lo necesito, que lo que busco será producto de los libros que se presenten ante mí, que serán ellos quienes me escojan aun cuando muchas veces tenga una idea vaga de qué quiero leer. Usualmente sólo sonrío y saludo, suponiendo que mi no respuesta es un pedido humilde de no querer ser interrumpido en mi búsqueda literaria.

lengua japonesa y comencé a rodearme de elementos de la cultura. Ha sido todo un descubrimiento, pues Japón es un país del que me sentía muy alejado y ahora he aprendido a quererlo, al igual que a su idioma.

lengua japonesa y comencé a rodearme de elementos de la cultura. Ha sido todo un descubrimiento, pues Japón es un país del que me sentía muy alejado y ahora he aprendido a quererlo, al igual que a su idioma.

de agua y también de días soleados con humedad de 60-70%, pero también de compartir con seres queridos. Este año mi hermana ha venido de Buenos Aires a pasar las fiestas y hoy fue el día para armar el árbol. Es un momento muy esperado especialmente por mi hermana y mi mamá. Fue bonito compartir ese momento con música y tomando rompope. Al rompope le agregué bolón. Una mezcla extraña pero deliciosa. Lo líquido con lo sólido, lo dulce con lo salado. Alternamos las luces, los lazos navideños con algunas fotos. Había que dejar el registro de este año.

de agua y también de días soleados con humedad de 60-70%, pero también de compartir con seres queridos. Este año mi hermana ha venido de Buenos Aires a pasar las fiestas y hoy fue el día para armar el árbol. Es un momento muy esperado especialmente por mi hermana y mi mamá. Fue bonito compartir ese momento con música y tomando rompope. Al rompope le agregué bolón. Una mezcla extraña pero deliciosa. Lo líquido con lo sólido, lo dulce con lo salado. Alternamos las luces, los lazos navideños con algunas fotos. Había que dejar el registro de este año.

Debe estar conectado para enviar un comentario.