Algunas veces me tengo miedo y otras me encanta saberme impredecible. Hace una semana estuve en Miami y hasta hace un mes atrás no me habría imaginado estar en dicha ciudad. Pasa que un día o mejor dicho una noche, en medio de la conmoción que siempre me pasa luego de realizar un viaje largo, empecé a fantasear con un nuevo destino. Me daban ganas de volver a Nueva York pero pensé que había que diversificar un poquito y además tenía que realizar un viaje más breve que el que había realizado a Europa, en marzo. Miami apareció entonces como una opción posible. Está a cuatro horas de Guayaquil en avión, sin escalas, lo que me daba la posibilidad de no hacerme pedazos con el viaje y podía aprovechar más las horas en la ciudad.

Así que después de pensarlo un poco (sólo un poco), me dejé llevar por el impulso de comprar el pasaje a Miami (gracias, tarjeta de crédito). Aun sigo pagando rubros del viaje a Europa y de loco me metí a un nuevo viaje. Bueno, esto lo pensé una vez que había pagado el boleto y había escogido por Booking el hotel donde me iba a quedar en Miami Beach. Ya no había marcha atrás. Todo lo realicé casi en modo Zen, hasta que luego me di cuenta de lo que había hecho. A pesar de la conmoción, vibraba con la idea de descubrir una nueva ciudad, aun cuando fuera Miami, un lugar que nunca me habría imaginado visitar. Todo mi imaginario sobre Miami se remetía a telenovelas de Telemundo y Univisión, playas, gente linda, la casa de los multimillonarios latinos, largas autopistas pero una ínfima vida cultural. Decidí entonces darme la oportunidad de confirmar o derribar estas percepciones por mi propios ojos. Ya en otro post comentaré del impacto que me generó la ciudad y de las cosas que me sorprendieron.

Así que después de pensarlo un poco (sólo un poco), me dejé llevar por el impulso de comprar el pasaje a Miami (gracias, tarjeta de crédito). Aun sigo pagando rubros del viaje a Europa y de loco me metí a un nuevo viaje. Bueno, esto lo pensé una vez que había pagado el boleto y había escogido por Booking el hotel donde me iba a quedar en Miami Beach. Ya no había marcha atrás. Todo lo realicé casi en modo Zen, hasta que luego me di cuenta de lo que había hecho. A pesar de la conmoción, vibraba con la idea de descubrir una nueva ciudad, aun cuando fuera Miami, un lugar que nunca me habría imaginado visitar. Todo mi imaginario sobre Miami se remetía a telenovelas de Telemundo y Univisión, playas, gente linda, la casa de los multimillonarios latinos, largas autopistas pero una ínfima vida cultural. Decidí entonces darme la oportunidad de confirmar o derribar estas percepciones por mi propios ojos. Ya en otro post comentaré del impacto que me generó la ciudad y de las cosas que me sorprendieron.

No comenté a nadie más que a mi madre sobre la locura del viaje. Pasaron las semanas, seguí mi ritmo de vida impartiendo mis clases, escribiendo, ensayando una obra de teatro hasta que llegó el gran día. Como me suele pasar, un atisbo de arrepentimiento se coló por mi cabeza, horas antes. “Todavía podrías decir que no”, me desafiaba mi mente.  Lo que suelo hacer en momentos así es mandar al diablo al ego o a esa conciencia racional que estorba más que ayudar.

Lo que suelo hacer en momentos así es mandar al diablo al ego o a esa conciencia racional que estorba más que ayudar.

Estuve unos cuantos días nada más aprovechando el feriado del 24 de Mayo de Ecuador. Llevé una maleta mediana y un carry on que para la ida guardé dentro de la maleta. A los hombros llevé mi acostumbrada mochila Jamsport roja con mi iPad, mi diario (journal Midori), cables, cargadores y paraguas (sí, por desgracia el tiempo en Miami estaría lluvioso durante mi estadía). Me sentí feliz de viajar, en teoría, con pocas cosas.

De ropa sólo llevé el jean que tenía puesto, unos shorts para los días de caminata, trescamisetas, ropa interior y el par de zapatos que llevaba puestos. Sabía que en el viaje compraría ropa y pasaría por Apple, donde sería mi perdición (sí que lo fue).

El primer día luego de llegar desde el Aeropuerto de Miami hasta Miami Beach por US$2.50, hice el check in en Clay Hotel, en plena Española Way. Salí a recorrer la zona. Me enamoré inmediatamente de la onda descontracturada del lugar, del art deco de sus construcciones (no en vano Miami es la ciudad con más edificios art deco en el mundo). Turistas y locales conversando alegremente, caminando, otros tanto con bolsas de Macy’s, Forever 21, Guess, Victoria Secret. Había negros, asiáticos, rubios, latinos. Todas las etnias juntas en perfecta armonía, vestidos de playa, aun cuando llovía cada diez minutos (sí, paraba y regresaba).

Recorrí Lincoln Road, esa especie de shopping al aire libre tan concurrido. Empecé a sacar las primeras fotos, entré a varias tiendas y ya por la tarde fui a Miami, donde me refugié en ID Supply, una tienda artística hermosa donde volví a ser niño en medio de acuarelas, témperas y pinceles. Recorrí luego Biscayne Boulevard. Mi paraguas feneció ante la crueldad del viento y la lluvia y así, empapado encontré guarida en una librería/bar/café en el Art Deco Tower. Fue otro gran descubrimiento este lugar, donde me sirvieron un café con leche delicioso mientras leía On Writing, de Bukowsky.

Recorrí Lincoln Road, esa especie de shopping al aire libre tan concurrido. Empecé a sacar las primeras fotos, entré a varias tiendas y ya por la tarde fui a Miami, donde me refugié en ID Supply, una tienda artística hermosa donde volví a ser niño en medio de acuarelas, témperas y pinceles. Recorrí luego Biscayne Boulevard. Mi paraguas feneció ante la crueldad del viento y la lluvia y así, empapado encontré guarida en una librería/bar/café en el Art Deco Tower. Fue otro gran descubrimiento este lugar, donde me sirvieron un café con leche delicioso mientras leía On Writing, de Bukowsky.

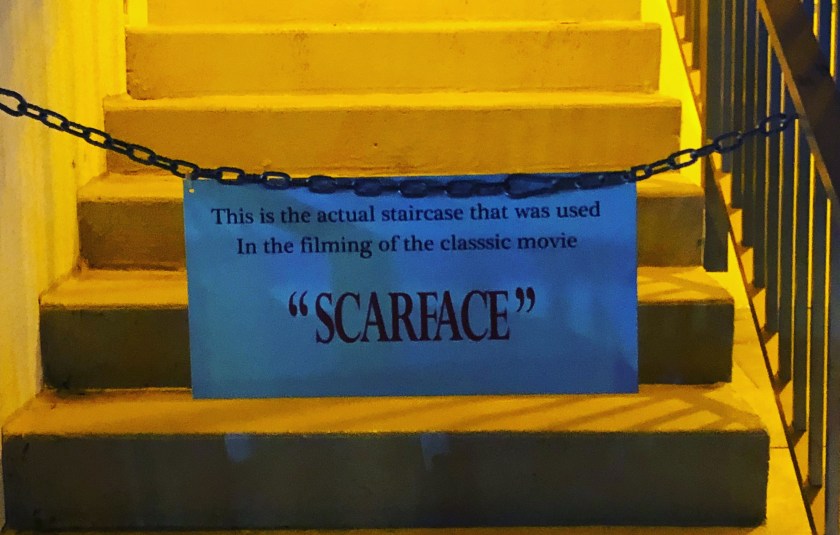

A la vuelta a Miami Beach, volví a Lincoln Road para comprar unos encargos y por la noche fui a cenar a un restaurante italiano. Se percibía el mismo ambiente de madera, de luz tenue como la de los restaurantes en Roma. Me atendió una mesera romana que tenía un poco más de un año en Miami. Al saber que estaba paso me dijo que sí o sí tenía que ir a Wynwood Walls. Luego para no volver tan rápido al hotel, decidí recorrer Ocean Drive y palpar de primera mano la vida nocturna de Miami Beach. Decenas de cuadras de bares, restaurantes y discotecas coloridas, con igual o más diversión en la propia calle. Patrullas policiales y oficiales caminando se mezclaban entre las parejas, los amigos que hablaban alto que con cerveza en mano gritaban a pesar de estar todos muy cerca entre sí. Era literalmente una gran fiesta. Llegué hasta el edificio en cuyas escaleras se grabó una de las secuencias más importantes de la película Scarface. No me resistí a sacar una foto.

Al día siguiente recorrí Miami Beach a pesar del mal clima. Volví a Miami para internarme en Wynwood Walls. Cuadras y cuadras de arte urbano en las paredes. Aproveché un momento de lluvia torrencial para hacer un brunch en un café muy fanzy de la zona. Pasé luego por Little Havanna, regresé a Miami Beach, pasé por una tienda esotérica y sucumbí al encanto de una señora cubana que gentilmente me mostró todos los inciensos, las piedras y demás objetos que tenían su tienda. Salí de ahí con un paquete de sahumerios y unos cuarzos.

Al día siguiente recorrí Miami Beach a pesar del mal clima. Volví a Miami para internarme en Wynwood Walls. Cuadras y cuadras de arte urbano en las paredes. Aproveché un momento de lluvia torrencial para hacer un brunch en un café muy fanzy de la zona. Pasé luego por Little Havanna, regresé a Miami Beach, pasé por una tienda esotérica y sucumbí al encanto de una señora cubana que gentilmente me mostró todos los inciensos, las piedras y demás objetos que tenían su tienda. Salí de ahí con un paquete de sahumerios y unos cuarzos.

Ante todo lo que había visto y sentido en medio de todos esos caminos, me senté en un café a escribir. Necesitaba con urgencia, refugiarme en mí mismo, clarificarme, sentirme. Y en medio de esas líneas plasmadas en el diario, fueron dibujándose otras líneas sobre un personaje que quiero escribir desde hace algún tiempo. Va a ser la protagonista de una obra de teatro que voy a empezar a escribir y que de la nada me empezó a reclamar a Miami como parte de su propia biografía. Mágicamente, ella fue dictándome lo que le había pasado en esa ciudad. Me dejé canalizar hasta que llené cuatro páginas de anécdotas. No estoy seguro si las incluiré en la obra, pero escribir sobre mí y sobre ese personaje, me regresó el alma al cuerpo, me calmé un poco, volví a tierra.

Al día siguiente, la lluvia estuvo imparable pero pese a todo, decidí ir a ver la playa. Caminé contra viento y marea (casi literal) hasta la playa. Me encontré con un mar abandonado, carente de turistas. Tenía el mar mustio y embravecido para mí. Nunca me sentí tan feliz de estar en una playa gris, en cuya soledad podía hablar, gritar sin ser escuchado por nadie. Porque mis palabras se las llevaba el viento con la misma velocidad que las pronunciaba.

Más tarde emprendí la vuelta al Ecuador satisfecho por todo lo vivido. Como siempre me sucede en los viajes, me sentía “crecido”, más vivido. El paso del tiempo es relativo porque con la intensidad que viví ese viaje, me pareció haber estado mucho más tiempo en Miami. Al dejar la ciudad, sentía que me despedía de alguien a quien de pronto empecé a estimar sin darme cuenta. Sentí que era su amigo y a punto de partir, me ofreció un sol brillante y un cielo despejado para que pudiera contemplar el turquesa de sus aguas.

Prometí volver para bañarme en ellas.

París es un crème brûlée con sabor a madera y frutos rojos. Es un velo de novia multicolor que se traviste caprichosamente si hay sol o lluvia. Es elegante, a veces rebelde y casi siempre, intocable. Es de esas bellezas para admirar pero no para penetrar.

París es un crème brûlée con sabor a madera y frutos rojos. Es un velo de novia multicolor que se traviste caprichosamente si hay sol o lluvia. Es elegante, a veces rebelde y casi siempre, intocable. Es de esas bellezas para admirar pero no para penetrar.

Luego de los viajes y en especial en este viaje, suelo quedar un poco agobiado. Me resulta difícil de manejar y procesar tanta información. En algunas ocasiones, como ahora, termino enfermándome y la única salida que me queda es escribir. Lo que sea y en el formato que sea, pero escribir a modo de curación, de sanar el cuerpo ante tantos impactos recibidos. Son las consecuencias de abrirme y convertirme en esponja cada vez que viajo. Me gusta absorberlo todo y esto como contrapartida me deja extenuado. En estos días luego del regreso de Madrid, por ejemplo, tengo la extraña sensación estar y no estar. Mi cuerpo no se habitúa del todo a la rutina y mi cabeza sigue pensando en las ciudades que visité como si fuera tiempo presente. Se niega a la idea de final. Aun con los horarios cruzados, en estos días he dormido más de lo habitual y aun persiste un cansancio constante. Lo único que atino a hacer bien es leer. Estoy sumergido en la lectura de Mandíbula, el último libro de Mónica Ojeda y creo que leerlo me ha salvado del tedio que produce el síndrome post viaje. Con el tiempo he aprendido a manejar mejor el impacto del regreso. Sé que en buena parte, escribir hace bien para amainar el peso la vuelta. Son los estragos de abrazar otras fronteras, de vivir diferentes «yoes» en ciudades distantes.

Luego de los viajes y en especial en este viaje, suelo quedar un poco agobiado. Me resulta difícil de manejar y procesar tanta información. En algunas ocasiones, como ahora, termino enfermándome y la única salida que me queda es escribir. Lo que sea y en el formato que sea, pero escribir a modo de curación, de sanar el cuerpo ante tantos impactos recibidos. Son las consecuencias de abrirme y convertirme en esponja cada vez que viajo. Me gusta absorberlo todo y esto como contrapartida me deja extenuado. En estos días luego del regreso de Madrid, por ejemplo, tengo la extraña sensación estar y no estar. Mi cuerpo no se habitúa del todo a la rutina y mi cabeza sigue pensando en las ciudades que visité como si fuera tiempo presente. Se niega a la idea de final. Aun con los horarios cruzados, en estos días he dormido más de lo habitual y aun persiste un cansancio constante. Lo único que atino a hacer bien es leer. Estoy sumergido en la lectura de Mandíbula, el último libro de Mónica Ojeda y creo que leerlo me ha salvado del tedio que produce el síndrome post viaje. Con el tiempo he aprendido a manejar mejor el impacto del regreso. Sé que en buena parte, escribir hace bien para amainar el peso la vuelta. Son los estragos de abrazar otras fronteras, de vivir diferentes «yoes» en ciudades distantes.

En este tercer recorrido por New York decidí hacerme el turista convencional y el segundo día lo reservé para visitar la Estatua de la Libertad y Ellis Island. Había leído en varias guías que era necesario ir temprano porque suele llenarse. Llegué a Battery Park a eso de las 10 am, compré el ticket relativamente rápido pero lo más engorroso y largo fue la espera para subir al barco. Había mucha gente como advertían las guías pero además el frío era tremendo. Teníamos el río ahí al pie y la brisa era fuerte. Una ligera llovizna con el cielo cubierto hacía la escena un poco londinense. De todas maneras, no me molestaba. Amo el frío y entre más se entierra en los huesos, más lo disfruto. En la espera me distraía escuchando las frases sueltas en inglés, en francés, en portugués que escuchaba de las personas alrededor. Vi parejas, familias, amigos, jubilados. Les creé historias a partir de sus frases. Era como sentirme espectador en una sala de cine pero al mismo tiempo tenía la sensación de ser parte de la escena. En algún momento debo haberme reído de algún chiste que alguien dijo. Pero claramente no era un chiste para compartirlo conmigo. Anyway, la espera de casi una hora se hizo más dulce sintiéndome parte de esos personajes.

En este tercer recorrido por New York decidí hacerme el turista convencional y el segundo día lo reservé para visitar la Estatua de la Libertad y Ellis Island. Había leído en varias guías que era necesario ir temprano porque suele llenarse. Llegué a Battery Park a eso de las 10 am, compré el ticket relativamente rápido pero lo más engorroso y largo fue la espera para subir al barco. Había mucha gente como advertían las guías pero además el frío era tremendo. Teníamos el río ahí al pie y la brisa era fuerte. Una ligera llovizna con el cielo cubierto hacía la escena un poco londinense. De todas maneras, no me molestaba. Amo el frío y entre más se entierra en los huesos, más lo disfruto. En la espera me distraía escuchando las frases sueltas en inglés, en francés, en portugués que escuchaba de las personas alrededor. Vi parejas, familias, amigos, jubilados. Les creé historias a partir de sus frases. Era como sentirme espectador en una sala de cine pero al mismo tiempo tenía la sensación de ser parte de la escena. En algún momento debo haberme reído de algún chiste que alguien dijo. Pero claramente no era un chiste para compartirlo conmigo. Anyway, la espera de casi una hora se hizo más dulce sintiéndome parte de esos personajes.

Había escuchado hablar de este bar en muchas guías de viaje. En varios sitios web lo colocan como uno de los lugares imprescindibles para visitar en Buenos Aires. Claramente no tiene la fama que puede tener El Tortoni, donde encontrar una mesa puede ser todo un parto complicado, pero por la fotos pude observar que El Banderín era en un bar que valía la pena visitar. Me bajé en la estación Gardel de la línea B, salí por el Abasto Shopping y con la ayuda del GPS, llegué hasta Guardia Vieja 3601, en pleno Almagro. Fue fácil identificar el bar entre los demás de la zona por sus letras pintorescas de fileteado porteño. Aunque pequeño, es un bar con mucha personalidad, clavado en toda la esquina de Guardia Vieja y Billinghurst.

Había escuchado hablar de este bar en muchas guías de viaje. En varios sitios web lo colocan como uno de los lugares imprescindibles para visitar en Buenos Aires. Claramente no tiene la fama que puede tener El Tortoni, donde encontrar una mesa puede ser todo un parto complicado, pero por la fotos pude observar que El Banderín era en un bar que valía la pena visitar. Me bajé en la estación Gardel de la línea B, salí por el Abasto Shopping y con la ayuda del GPS, llegué hasta Guardia Vieja 3601, en pleno Almagro. Fue fácil identificar el bar entre los demás de la zona por sus letras pintorescas de fileteado porteño. Aunque pequeño, es un bar con mucha personalidad, clavado en toda la esquina de Guardia Vieja y Billinghurst. Ya en el interior del bar, que por las tardes funciona más como un café, banderines de clubes de todo el mundo decoran todas las paredes del lugar, en especial en la parte de la barra. Aunque no había música en el espacio, el sonido ambiente se llenaba con el bajo volumen de un partido de fútbol y la charla del encargado con uno de los meseros. La política y la vida en el barrio, eran sus temas principales de conversación, como suele suceder en cualquier barrio porteño que se respete.

Ya en el interior del bar, que por las tardes funciona más como un café, banderines de clubes de todo el mundo decoran todas las paredes del lugar, en especial en la parte de la barra. Aunque no había música en el espacio, el sonido ambiente se llenaba con el bajo volumen de un partido de fútbol y la charla del encargado con uno de los meseros. La política y la vida en el barrio, eran sus temas principales de conversación, como suele suceder en cualquier barrio porteño que se respete.

Debe estar conectado para enviar un comentario.